نحكي عن المحدث الحويني

نحكي عن المحدث الكبير أبي إسحاق الحويني من واقع موقعه الرسمي :

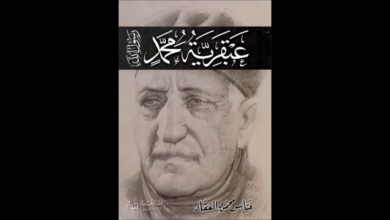

اسمه : حجازي بن محمد بن يوسف بن شريف ؛ أبو إسحاق الحويني .

الأثري المصري موطنًا ، ومولدًا ، ونشأةً .

وقد سَمَّاه والدُه حجازي عند عودته من أداءِ فريضة الحج ؛ من بلاد الحجاز -حرسها الله- .

كنيته : تَكنَّى في مطلع طلبه للعلم ( بأبي الفضل ) ؛ لتعلقه بالحافظ ابن حجر -رحمه الله- ، ثم ارتبط بكتب أبي إسحاق الشاطبي -رحمه الله- ، فحُبِّبَت إليه كنيتُه ، وتعلق بها لما علم أنها للصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- ؛ فعُرف واشتُهِر بعد ذلك بين الناس بأبي إسحاق الحويني .

( وأما الأثري ) ؛ فهو المشتغل بعلم الأثر ، أو الحديث ، والمتبع في عقيدته ومنهجه لِمَا صحَّ منها ، وقد عُرِف بها الشيخ ؛ إذ كان يكتبها على أغلفة مؤلفاته الأولى ، ثم تركها تخفيفًا لذكر الاسم ، وخشية أن يظن أن ذكرها للتفاخُر أو تزكية النفس ، وإن كان ذكرُها على سبيل الإخبار لا إشكالَ فيه .

نشأ الشيخ في بيت صلاح وفضل وفطرة سليمة ، لوالد محب لدينه ، معظِّم لشرائعه ، فكان صوَّامًا ، قوَّامًا كما حدَّث عنه الشيخ ، وكان الوالد ذا حشمة بين أهل القرية ، يَعُدُّونه شيخًا لها ، فكان يدخل بمشورته في فض النزاع والخصومات بين الناس .

وقد تزوج والد الشيخ -رحمه الله- من ثلاث نسوة -رحمة الله عليهن- ، ورُزق بذرية مباركة منهن : ثمانية من الذكور ، وسبعة من الإناث ، وكان الشيخ أبو إسحاق من زوجته الثالثة -رحمها الله- .

عُرف والدُ الشيخ بمحبته للقرآن الكريم ، ولحملته ، وقُرَّائه ؛ لا سيما الشيخ محمد صديق المنشاوي -رحمه الله- ، والذي كان ينعت صوته بالحنان ، وكان الشيخ في ذلك الوقت في الصف الخامس الابتدائي ، فنشأ متعلقًا به .

وكان الوالد -رحمه الله- شغوفًا بالقرآن سماعًا وقراءةً ، فلم يكن يستمع إلا إلى إذاعة القرآن الكريم ، حتى إنَّ محرك مؤشر الإذاعة أصابه الصدأ ؛ لأنه يبس من تركه ، وعدم تحويله إلى غير إذاعة القرآن الكريم .

وكان والد الشيخ من المحبين لمن يظن بهم الصلاح كالممارسين للتصوف العملي ، وكانت تلك ظاهرةً في قرى مصر في ذلك الوقت ، مع غربة أهل السنة ، فكان الشيخ يجلس مع أبيه -رحمه الله- في بعض هذه المجالس فأخذ من سمت هؤلاء الصالحين ، وما يظهر عليهم من حشمة ، ولكن لم يتأثر بما كان يُذكَر أمامه من قصصٍ وخرافات آنذاك .

وعن أثر الوالد في الشيخ يقول الشيخ حفظه الله : أخذنا من والدي صلاحه ، وكان محبًّا لأهل الديانة .

ومضى الوالد على هذا السمت الصالح في حياته ، عطِر السيرة ، محبوبًا بين الناس ، حتى تُوفِي يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر صفر لسنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة وألف ؛ من الهجرة ( 13 صفر 1392هـ ) ، الموافق الثامن والعشرين من شهر مارس لسنة اثنتين وسبعين وتسعمائة وألف ( 28 / 3 / 1972م ) ، ودُفن في يوم الأربعاء الذي يليه ، رحمه الله تعالى وغفر له .

أما الوالدة -رحمها الله- فقد كانت من صوالح نساء زمانها ، متدينةً ، فاضلةً ، وقد جهد الشيخ أن يُعطيها بعد موت أبيه بِرَّ أبيه مع برها ، فلم يكن يقدم عليها أحدًا من أهله قطُّ ، ولكم صرَّح في المحافل والمجالس أنها أغلى عنده من نفسه ، وأولاده ، وزوجاته ، وإخوته ، وكانت رحمها الله تُؤازرُه بدعواتها ، وتُعينه على التزامه بالسنة ، حريصةً على ذلك ، محبةً له .

وقد تُوفيت والدة الشيخ -رحمها الله- في مساء يوم الاثنين العاشر من ذي القعدة لسنة أربع وثلاثين وأربعمائة وألف ( 10 من ذي القعدة 1434هـ ) الموافق السادس عشر من شهر مارس لسنة ثلاث عشر وألفين ( 16 / 9 / 2013م ) ، وصلى عليها الشيخ أحمد النقيب بطلبٍ من الشيخ ، بعد ظهر يوم الثلاثاء .

والشيخ أبو إسحاق تخرج في كلية الآداب جامعة عين شمس قسم أسباني وكان من أوائل دفعته ؛ مما رشحه إلى بعثة إلى أسبانيا ، مالبث أن عاد منها ؛ لعدم تأقلمه مع الأجواء هناك .

بدأ الشيخُ منذ صِغرِه بالتعلُّق باللغة العربية وآدابها ، فكان يَقرأ القصص الأدبية ؛ مثل : «النظرات» و«العبرات» لمصطفى لطفي المنفلوطي ، و«شارع الذكريات» لجليل البنداري .. ومن الأدبِ العالمي : «قصة رامونا» .

وكان لعناية أخيه الأكبر الدكتور رزق -حفظه الله- أثرٌ كبيرٌ في ذلك ، والدكتور رزق كان قد التحق بكلية الطب ، جامعة الأزهر ، ثم عمِل بالصحافة ، وكان له مقالٌ ثابتٌ في جريدة الأحرار ، وعمِل أيضًا ببيع الكتبِ الطبية في فترةٍ من حياتِه ، وأخذ مكانَ الوالد بالنسبةِ لإخوته الأشقاءِ لأبيه وأمِّه ، وكان من ثمرةِ هذا ، أنِ التحقَ به من إخوتِه في كلية الطب الدكتور شريف ، والدكتور سمير ، والتحق الأستاذ محمد بكلية دار العلوم ، وكان يُعِدُّ الشيخَ أيضًا لكلية الطب بعد أخيهِ شريف ، ولكنْ إذا أراد الله -عز وجل- شيئًا ؛ هيَّأ أسبابه .

وكان من أثرِ محبة الشقيق الأكبر للشيخ الدكتور رزق للقراءة ؛ أنْ تأثَّر الشيخُ بذلك ، لا سيَّما وقد حَوَتْ مكتبة الدكتور رزق كتبًا كان لها أثر بيِّنٌ في هذا الباب .

وأقبل الشيخُ على الشِّعْر بنهمةٍ وحُبٍّ ، فقرأ أشعار البارودي وشوقي وحافط وعلي الجارم ، ومحمود حسن إسماعيل ، وغيرهم -رحمهم الله- ، وقد كان البارودي -فارس السيف والقلم- مُحَبَّـبًا إليه ، فهو الذي غرس في قلبِه بذرة تذوُّق الشعر ، وقد كان الشيخُ يَعُدُّه مِمَّن يستحق لقب متنبي العصر .

وألَّف الشيخُ دواوينَ في الشعرِ تناسبتْ مع سنِّه آنذاك ، والتحق بقصر الثقافة بعاصمة محافظة كفر الشيخ ، وكان مُتميزًا جدًّا ، وكان أصغر شاعر في قصر الثقافة في ذاك الوقت .

كما قرأ الشيخ منذ صغره في كتب الأدب ، لا سيما للأديب البارع الكبير مصطفى صادق الرافعي ، والعلامة محمود شاكر -رحمهما الله- ، والذي تأثر الشيخُ به جدًّا ، وندِمَ على عدم حضور مجالسه ، كما قرأ أيضًا لعباس محمود العقاد غيرَ مقبلٍ بقلبه عليه ، وكذلك قرأ لتوفيق الحكيم ، وليحيى حقي صاحب «قنديل أم هاشم» ، ولغيرهم -رحمهم الله- .

ثم مَنَّ الله -تبارك وتعالى- عليه ، وتعلق بكتب العلم الشرعي ، وبدأت الرحلة الحقيقية في الطلب .

وكان يَسعى جاهدًا في تفريغ وقتِه للطلب ، وغرس نفسه في أرض الخُمُول ، وهي المرحلة التي يُسميها الشيخ بمرحلة الخمول في حياة أي طالب علم مُجِدٍّ ؛ حيث لا يُعرف بين الناس ، ولا يُطْلب ، ويَعرف بركة هذا الخمول مَن اشتُهِر بين الناس ، وتابعه صَخَبُ الأضواء !

وأثناء ذلك تقلُّب الشيخ في أعمالٍ متعددة ؛ فقَد عمل في مجال الإرشاد السياحيِّ لفترةٍ قصيرةٍ ، ولكن أُوصِدَ قلبُه من هذا العمل ، وعمل كذلك في مبنى ماسبيرو مُذيعًا للغة الإسبانية ، وكان مُتميزًا ، ولتميُّزِه طلب البرنامجُ العامُّ أن يَلتحق به لجودةِ إلقائِهِ ، ولكنْ رفَض القِسم الذي كان فيه الشيخ هذا الطلبَ ، ولم يَستمرّ طويلًا في هذا العملِ ، وهجَر هذا كلَّه حتى وصل به الأمر أن يَعملَ في بقالة ؛ ليُوفرَ ما يُعينُه على الطلبِ ، وكانت بقالة «النجمة» بمدينة نصر ، لصاحبها الأخ الفاضل سعيد أبو هشيمة ، هي محلَّ عملِه ، والفضلُ في توفير هذا العمل له للأخِ الفاضل ربحي أبو النيل -حفظهما الله تعالى- ، وقد كان ذلك تحولًا كبيرًا في مساره العلميِّ ، يتضح بعد ذلك فيما يُستقبل من هذه الترجمة المختصرة .

حكايته مع الشيخ كشك :

وكتب الشيخ عن بدايته في علم الحديث في مقدمة طبعته الأولى من كتابه «تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد» ، والتي قدم لها في شهر جمادى الآخرة لسنة ثماني عشرة وأربعمئة وألف من هجرة خير من وطِئ الحصى نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- ، فقال : « … ففي صيف عام ( 1395هـ ) كنت أصلي الجمعة في مسجد «عين الحياة» ، وكان إمامه إذ ذاك : الشيخ عبد الحميد كشك -رحمه الله تعالى- وكان تجار الكتب يَعرضون ألوانًا شتى من الكتب الدينية أمام المسجد ، فكنت أطوف عليهم وأنتقي ما يعجبني عنوانه ، فوقعت عيني يومًا على كتاب عنوانه : «صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- من التكبير إلى التسليم كأنك تراها» ، تأليف محمد ناصر الدين الألباني ، فراقني اسمُه ، فتناولته بيدي ، وقلبت صفحاته ، ثم أرجعته إلى مكانه ؛ لأنه كان باهظ الثمن لمثلي ، وكان إذ ذاك بثلاثين قرشًا ! ومضيتُ أتجول بين بائعي الكتب ، فوقفت على كتاب لطيف الحجم بعنوان : «تلخيص صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-» ، ففرِحت به فرحةً طاغيةً ، ولم أترددْ في شرائه ، وكان ثمنه خمسة قروش ، ولم أشترِ غيره ؛ لأنه أتى على كل ما في جَيبي ! ومن فرحتي واغتباطي به قرأته وأنا أمشى في طريقي إلى مسكني مع خطورة هذا المسلك على من يَمشي في شوارع القاهرة .

ولما أويتُ إلى غرفتي تصفحت الكتاب بإمعان ، فوجدته يدق بعنف ما ورثته من الصلاة عن آبائي ؛ إذ إنَّ كثيرًا من هيئتها لا يمت إلى السنة بصلة ، فندمت ندامة الْكُسَعِيِّ أنني لم أشتر الأصل ، وظللت أحلم بيوم الجمعة المقبل -وأدبِّر ثمن الكتاب طوالَ الأسبوع- ، وأنا خائفٌ وَجِلٌ ألَّا أجدَه عند البائع ، وكنت أدعو الله أن يُطيل في عمرى حتى أقرأه ، ومَنَّ الله عليَّ بشرائه فلما تصفحته ، ألقيت الألواح ، ولاح لي المصباح ُمن الصباح ! وهزَّني هزًّا عنيفًا ، لكنه كان لطيفًا ، مقدمته الرائعة الماتعة في وجوب اتباع السُّنة ، ونبذ ما يخالفها تعظيمًا لصاحبها -صلى الله عليه وسلم- ، ثُمَّ نُقولُه الوافيةُ عن أئمة المسلمين ، إذ تبرأوا من مُخالفة السنة أحياءً ، وأمواتًا ، فرضي الله عنهم جميعًا ، وحشرنا وإياهم مع الصادق المصدوق -بأبي هو وأمي- .

وقد لفت انتباهي جدًّا حواشي الكتاب مع جهلي التام آنذاك بكتب السنة المشهورة ، فضلًا عن غيرها من المسانيد والمعاجم والمشيخات وكتب التواريخ ، بل ، لقد ظللتُ فترةً في مطلع حياتي -لا أدري طالت أم قصُرت- أظنُّ أنَّ البخاريَّ صحابيٌّ ؛ لكثرة ترضِّي الناس عنه .

وعلى الرغم من عدم فهمي لِمَا في حواشي الكتاب ، إلا أنني أحسستُ بفحولةٍ وجزالةٍ لم أعهدْها في كل ما قرأتُهُ ، فَمَلَكَ الكتابُ عليَّ حواسِّي ، وصرت في كلِّ جُمعة أبحث عن مؤلفات الشيخ ناصر الدين الألباني ، ولم تكن مشهورةً عندنا في ذلك الوقت ؛ لكساد الحركة العلمية ، فوقفت بعد شهرٍ تقريبًا على جزء من «سلسلة الأحاديث الضعيفة» – المئة حديث الأولى ، فاشتريته في الجمعة التي تليها لأتمكن من تدبير ثمنه .

أمَّا هذا الكتاب ، فكان قاصمة الظهر التي لا قائمة بعدها ! وهو الذي رغَّبني في دراسة علوم الحديث ».

ثم أتبع الشيخُ ذلك بذكر قصته مع الشيخ عبد الحميد كشك -رحمه الله- ، والتي أكدت رغبته في دراسة علوم الحديث ، فقال : « إنَّ الحركةَ العلمية كانت هامدةً في ذلك الوقت ، وكل من تصدَّر لِوعظٍ الناس فهو عندنا عالِمٌ ، فما بالك بأشهر الواعظين عندنا في ذلك الزمان -وهو الشيخ كشك- الذي كان له بالغ التأثير في الناس بحُسن وَعظه ، ومتانة لفظه ، وجرأته في الصدع بالحق ، لم ينجُ منحرفٌ من نقدهِ مهما كان منصبه ، وكان في صوته -مع جزالته- نبرة حُزن ، ينتزع بها الدمع من المآقي انتزاعًا ، حتى من غِلاظ الأكباد ، وقُساة القلوب ، فكان هذا الشيخ العالم الأول والأخير عندي ، لا أجاوز قوله ، وقد انتفعت به كثيرًا في بداية حياتي ، كما انتفع به خلقٌ ، لكنني لَمَّا طالعتُ «السلسلة الضعيفة» ؛ وجدت أن كثيرًا من الأحاديث التي يَحتج بها الشيخ منها ، حتى خُيل إِليَّ أنه يُحضِّر مادَّة خطبه من هذه «السلسلة» ، وسبب ذلك فيما أرى أن الشيخ حفظ أحاديثه من كتاب «إحياء علوم الدين»، لأبي حامد الغزالي ، وكان الغزاليُّ -رحمه الله- مُزْجَى البضاعة في الحديث ، تامَّ الفقر في هذا الباب .

فعكَّر عليَّ كتاب الشيخ ما كنت أجدُهُ من المتعة في سماع خُطَبِ الشيخ كشك ، حتى كان يومٌ ، فذكر الشيخ على المنبر حديثًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : « إِنَّ اللهَ يَتَجَلَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلنَّاسِ عَامَّةً ، وَيَتَجَلَّى لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ خَاصَّةً » ، فلأول مرة أشك في حديث أسمعه ، وأسأل نفسي : تُرى ! هل هو صحيح أو لا ؟ ومع شكي هذا فقد انفعلت له وتأثرت به بسبب صراخ الجماهير من حولي ، استحسانًا ، وإعجابًا !

ولما رجعت إلى منزلي ، قلبت «السلسلة الضعيفة» حديثًا حديثَا أبحث عن الحديث الذي ذكره الشيخ كشك ، فلم أجده فواصلت بحثي ، فبينما كنت في بعض المكتبات وقفت على كتاب «المنار المنيف» لابن القيم -رحمه الله- بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي -رحمه الله- ، فوجدتُ الحديثَ فيه ، وقد حكمَ الإمامُ عليهِ بالوضع فيما أذكرُ ، فعزمت على إبلاغ الشيخ بذلك نصيحةً لله تعالى ، وقد كان رسخ عندي أن التحذير من هذه الأحاديث واجبٌ أكيدٌ .

وكان للشيخ جلساتٌ في مسجده بين المغرب والعشاء ، فذهبتُ في وقتٍ مبكرٍ لألحقَ بالصفِّ الأول حتى أتمكن من لقائه في أوائل الناس ، فلما صلينا جلس الشيخُ على كُرسيِّه في قبلة المسجد ، وكان له عادة غريبةٌ وهي : أنه يمدُّ يده ، فيقفُ الناس طابورًا طويلًا ، فيصافحونه ، ويقبِّلون يده وجبهته ، ويُسِرُّ إليه كل واحد بما يريد ، وكنت العاشرَ في هذا الطابور ، فقلت في نفسى : وما عاشر عشرة من الشيخ ببعيد !

فلما جاء دوري ، قبَّلتُ يده وجَبهته ، وقلت له : إنَّ الحديث الذي ذكرتموه في الجمعة الماضية -وسميتُه- قال عنه ابن القيم : إنه موضوع .

فقال لي : بل هو صحيح ، فلما أعدت عليه القول ، قال كلامًا لا أضبطه الآن ، لكن معناه أن ابن القيم لم يُصِب في حُكمه هذا ، ولم يكن هناك وقت للمجادلة ؛ لأن مَن في الطابور ينتظرون دورهم .

ومما حزَّ في نفسى أن الشيخ سألني عن العلة في وضع الحديث ، فلم يكن عندي جواب ، فقال لي : يا بُنيَّ ! تعلمْ قبل أن تعترضَ ، فمشيتُ من أمامه مُسْتَـخْـزِيًا ، كأنما ديكٌ نقرني !

وخرجتُ من مسجد «عين الحياة» ولديَّ من الرغبة في دراسة علم الحديث ما يجلُّ عن تسطير وصفه بناني ، ويضيق عطني ، ويكِلُّ عن نعته لساني ، وكان هذا العلم آنذاك شديدَ الغربة ، ولست أبالغ إذا قلت : إنه كان أغرب من فرس بهماء بغلس !! ».

وهكذا كانت بداية الشيخ في التوجُّه إلى دراسة علم الحديث ، والذي كان دائما يقول عنه : هو حبي وحياتي ، وبدأ يُوظف دراسته لجميع فروع العلم الشرعي من خلال دراسته لعلوم الحديث ؛ وانطلق الشيخ ، ووفقه الله ، وأصبح علامة فارقة في علم الحديث النبوي الشريف .

شفاه الله وعافاه ، وحفظه ورعاه .